「DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めろ」と言われても、製造業の現場では何から始めればいいのか分からない——

そんな悩みを抱えていませんか?この記事では、製造業のDX推進において現場担当者のリアルな体験談をもとに、初心者でも理解できる「現場主導型DX」の進め方を、成功・失敗事例とともに詳しく解説します。

製造業DXとは?基本知識から理解する

DXとデジタル化の違い

多くの現場で混同されがちですが、DX(デジタルトランスフォーメーション)とデジタル化は全く異なる概念です。

| 項目 | デジタル化 | DX |

|---|---|---|

| 目的 | 紙をデジタルに置き換える | ビジネスモデル・業務プロセスの変革 |

| 範囲 | 単一業務の効率化 | 組織全体の変革 |

| 効果 | コスト削減・時間短縮 | 競争力向上・新価値創造 |

製造業においてDXが注目される理由

1. 人手不足の深刻化

- 2025年問題による熟練技術者の大量退職

- 若手人材の製造業離れ

- 技術継承の課題

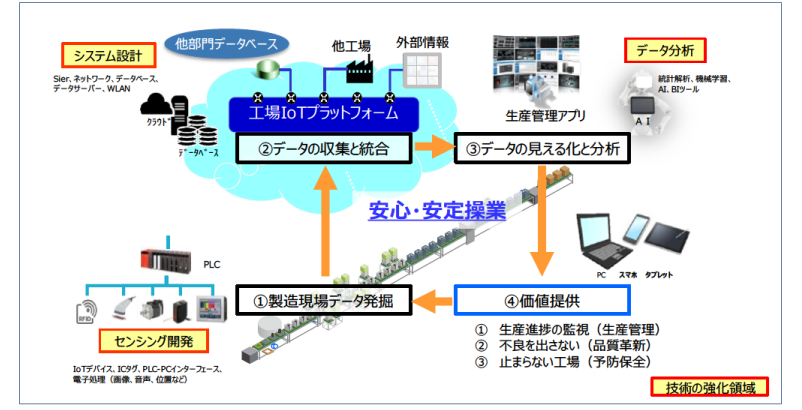

2. グローバル競争の激化

- コスト競争から付加価値競争への転換

- スマートファクトリー化による生産性向上

- リアルタイムデータ活用の必要性

3. 法規制・働き方改革への対応

- 電子帳簿保存法の改正対応

- 働き方改革による業務改善圧力

- サステナビリティへの取り組み強化

現場担当者が語るDXのリアル

私はDX推進部門の人間ではありません【現場担当者のリアル】

ここで重要なのは、私がDX推進部門の社員ではなく、製造現場の保全・改造チームに所属している現場担当者だということです。

日々、設備の修繕や改善に追われる中で、現場目線の課題解決としてDXを始めました。多くの企業で見られる状況として:

- DX推進課は別部署にあり、全社規模のIoT導入やERP展開を担当

- 現場の細かな業務課題には手が回らない状況

- 結果として現場レベルのDXは自分たちで進めるしかない

そこで気づいたのが、"1人DX推進担当"として、現場課題を一つずつデジタルで解決する取り組みの重要性でした。

現場主導DXの3つの特徴

1. 即効性のある課題解決

- 大規模システム導入を待たない

- 目の前の困りごとから着手

- 短期間での効果実感

2. 現場のニーズに合致

- 使い勝手を最優先

- 実際の作業フローに沿った設計

- 現場の声を反映した改善

3. 低コスト・低リスク

- 既存ツールの活用

- 段階的な導入

- 失敗時のダメージ最小化

製造業DXが失敗する5つの理由

【失敗理由1】目的が不明確なままDXを進める

多くの企業がDXを「デジタル化」という漠然とした目標で始めてしまいがちです。

よくある失敗パターン:

- 「とりあえずペーパーレス化しよう」

- 「IoTを導入すれば何とかなる」

- 「他社がやっているから」

対策:

- 具体的な成果目標を設定

- ROI(投資対効果)の明確化

- 現場課題の詳細な分析

【失敗理由2】現場の抵抗感を軽視する

「結局紙の方が早い」という声が上がる原因

- UI/UXの軽視

- 複雑すぎるインターフェース

- 現場の作業フローを無視した設計

- 直感的でない操作性

- 変更管理の不備

- 十分な説明・研修の不足

- メリットの伝達不足

- 段階的導入の軽視

成功のポイント:

- 現場の意見を設計段階から反映

- 「楽になる」体験を最初に提供

- 継続的なフィードバック収集

【失敗理由3】IT人材の不足

製造業におけるIT人材不足は深刻な課題です。

現状:

- DX推進に必要なスキルを持つ人材の不足

- 外部ベンダー依存による高コスト化

- 現場とITの橋渡し人材の不在

解決策:

- 現場担当者のITスキル向上

- 外部パートナーとの連携強化

- クラウドサービスの積極活用

Microsoft Teamsで実現した現場DX成功事例

導入前の課題(Before)

- 紙ベースの引き継ぎノートに手書き記録

- 担当が変わるたびに情報の抜け漏れ

- 過去の対応履歴が検索できない

- 情報共有に時間がかかる

Teams導入後の成果(After)

- Teams上にチャンネルを作成し、日報や注意事項を共有

- 情報がリアルタイムに共有・蓄積され、属人化が大幅に改善

- 過去の対応履歴を瞬時に検索可能

- 導入から1週間で紙の運用を完全廃止

成功した4つのポイント

1. 現場が「楽になる」と実感できる機能に絞った設計

- 必要最小限の機能のみ使用

- 複雑な設定は避ける

- 直感的な操作性を重視

2. 不要な機能は使わない(シンプル設計)

- Teamsの豊富な機能の中から厳選

- 現場の業務に直結する機能のみ

- 迷わない仕組み作り

3. 「元に戻さない」と明言し、文化として定着

- 管理層のコミットメント

- 明確な方針の提示

- 後戻りしない仕組み

4. 小さく導入し、使いながら改善(アジャイル方式)

- 一部署での試験導入

- フィードバックを反映した改善

- 段階的な展開

Teams活用の具体的な機能例

| 機能 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| チャット | 日常的な連絡・相談 | レスポンス時間短縮 |

| ファイル共有 | マニュアル・図面の共有 | 最新版の一元管理 |

| 通話・ビデオ会議 | 遠隔サポート・会議 | 移動時間削減 |

| タスク管理 | 作業指示・進捗管理 | 見える化の実現 |

ペーパーレス化の落とし穴と解決策

よくある失敗事例

【失敗パターン1】Excelの複雑化

- 複雑な関数やマクロを詰め込みすぎる

- メンテナンスが困難になる

- エラーが頻発し、かえって非効率

【失敗パターン2】現場の反発

- 「結局紙の方が早い」という声

- 操作に時間がかかる

- システムに振り回される状況

【失敗パターン3】UI/UXの軽視

- 使い勝手を無視した設計

- 現場の作業フローに合わない

- 直感的でない操作性

ペーパーレス化成功の5つのポイント

1. 段階的な導入

Phase 1: 一部の帳票から開始

Phase 2: 効果を実感した上で範囲拡大

Phase 3: 全面的な電子化

2. 現場のワークフローを重視

- 既存の作業手順を理解

- 必要最小限の変更にとどめる

- 現場の意見を設計に反映

3. 適切なツール選択

| ツールタイプ | 適用場面 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 専用アプリ | 複雑な業務プロセス | 高機能・カスタマイズ性 | 導入コスト・学習コスト |

| クラウドサービス | 標準的な業務 | 低コスト・短期導入 | カスタマイズ制限 |

| Excel/Google Sheets | 簡単な記録業務 | 使い慣れた操作性 | 複雑化リスク |

4. 十分な研修とサポート

- 操作方法の丁寧な説明

- Q&A対応体制の整備

- 継続的なフォローアップ

5. 効果の見える化

- 作業時間の短縮効果を数値化

- エラー率の改善を測定

- 成果を現場に還元

DX定着のカギは「初回体験」にある

初回体験が決める成否

どんなに便利なツールでも、最初の印象が悪ければ二度と使われません。

現場においては特にこの傾向が強く、「分かりにくい」「使いにくい」と思われた瞬間にDXは失敗します。

逆に、「これ、めっちゃ楽じゃん」と思わせられれば、誰も止めなくても現場で自然に使われ続けます。

良い初回体験を作る5つのポイント

1. シンプルな操作性

- 3クリック以内で主要機能にアクセス

- 直感的なインターフェース

- 最小限の入力項目

2. 即効性のあるメリット

- 使った瞬間に効果を実感

- 従来の方法より明らかに楽

- 時間短縮効果の明確化

3. エラーが起きにくい設計

- 入力チェック機能

- 分かりやすいエラーメッセージ

- 元に戻す機能の充実

4. 十分なサポート体制

- すぐに質問できる環境

- 丁寧なマニュアル

- 実演デモの実施

5. 段階的な機能開放

- 最初は基本機能のみ

- 慣れてから高度な機能を追加

- オプション機能の明確化

現場DX成功の5つのステップ

Step 1: 現状の課題洗い出し

具体的な実施方法:

- 現場ヒアリングの実施

- 各部署・工程での困りごと調査

- 作業時間の測定

- ボトルネック箇所の特定

- 業務フロー分析

- 現在の作業手順の可視化

- 無駄な工程の洗い出し

- 改善可能な箇所の特定

- 優先順位付け

- 影響度×実現容易性で評価

- クイックウィンを優先

- ROIの概算

Step 2: 小さな成功体験の積み重ね

PoC(Proof of Concept)の実施

- 限定的な範囲での試験導入

- 短期間(1-2週間)での効果測定

- フィードバック収集と改善

成功事例の横展開

- 成功した部署から他部署へ

- ベストプラクティスの共有

- 標準化の推進

Step 3: 適切なツール選定

選定基準:

- 現場の使いやすさ

- 導入・運用コスト

- 既存システムとの連携性

- スケーラビリティ

- サポート体制

比較検討表の例:

| 項目 | ツールA | ツールB | ツールC |

|---|---|---|---|

| 使いやすさ | ◎ | ○ | △ |

| 導入コスト | ○ | ◎ | △ |

| 機能性 | ○ | △ | ◎ |

| サポート | ◎ | ○ | ○ |

| 総合評価 | A | B | C |

Step 4: 変更管理の実施

コミュニケーション戦略:

- 経営層のコミットメント表明

- 現場リーダーの巻き込み

- メリットの継続的な発信

- 不安や懸念への対応

研修プログラム:

- 操作方法の習得

- トラブル対応手順

- ベストプラクティスの共有

Step 5: 継続的な改善

PDCAサイクルの実践:

- Plan: 改善計画の策定

- Do: 施策の実行

- Check: 効果測定・評価

- Action: 次の改善につなげる

KPI設定例:

- 作業時間短縮率

- エラー発生率

- ユーザー満足度

- システム稼働率

DXを支えるのは、プログラマーではなく「現場で使い続ける人」

技術者よりも重要な「実践者」の存在

現場DXの成功には、優れたエンジニアよりも、日々の業務でツールを使いこなす"地道な実践者"の存在が重要です。

重要な理由:

- RPAや業務アプリは「動かし続ける人」がいないと無意味

- 難しいコードよりも「現場業務に合った運用力」が鍵

- 少しでも自分で触れる人材の育成が、現場DX成功の土台

現場人材育成の3つのポイント

1. 基礎ITスキルの向上

- Excel関数・マクロの理解

- クラウドサービスの操作

- 基本的なトラブルシューティング

2. 業務プロセス理解の深化

- 自部署の業務フローの把握

- 他部署との連携ポイント理解

- 改善提案スキルの向上

3. 継続学習の仕組み作り

- 社内勉強会の開催

- 外部セミナーへの参加

- オンライン学習プラットフォームの活用

現場が「作る・育てる・直す」を自律的に回す仕組み

自律的なDX推進体制の構築

現場が**「作る・育てる・直す」を自律的に回せる**ようになれば、DXは自然と前に進みます。

「作る」- 新しいソリューションの創出

- 現場ニーズに基づく改善提案

- 簡単なツール・システムの作成

- 業務プロセスの見直し

「育てる」- 継続的な改善・発展

- 使いながらの機能拡張

- ユーザーフィードバックの反映

- ベストプラクティスの蓄積

「直す」- 問題解決・メンテナンス

- 日常的なトラブル対応

- システムの調整・改修

- 予防保全の実施

自律的運用のための環境整備

1. 権限移譲

- 現場での判断権限の拡大

- 予算執行権の付与

- 試行錯誤を許容する文化

2. 情報共有基盤

- ナレッジベースの構築

- 経験・ノウハウの蓄積

- 横展開の仕組み

3. 評価・報酬制度

- DX推進への貢献を評価

- 成功事例の表彰

- スキル向上への投資

製造業のDXは現場が主役。正解は"現場の数だけ"ある

画一的な解決策の限界

DXにおいて、万能の正解はありません。業種・業態・企業文化に応じて、アプローチや導入ステップは変わります。

各現場固有の要因:

- 製品特性・生産方式

- 組織風土・企業文化

- 既存システム・インフラ

- 人材スキル・年齢構成

- 予算・リソース制約

現場に最適化したDXアプローチ

1. 現場の小さな困りごとにフォーカス

- 日常的な課題の把握

- 具体的な改善ポイントの特定

- 実現可能な解決策の検討

2. 小さく試して改善を繰り返す

- アジャイル的な進め方

- 短期間でのPDCAサイクル

- 失敗を学習機会として活用

3. 現場の声を設計に反映

- ユーザー中心設計の徹底

- 継続的なフィードバック収集

- 柔軟な仕様変更への対応

まとめ:小さな一歩からの現場DX

「なんか面倒だな」がDXの起点

「なんか面倒だな」「またこの作業か…」

そんな日常の不満こそが、DXの起点です。大きなビジョンも大切ですが、まずは目の前の"面倒くさい"から始めることが、現場DX成功の第一歩です。

成功への5つのアクション

- 今日から始められる小さな改善を1つ見つける

- 現場の声に耳を傾け、本当の課題を把握する

- 完璧を目指さず、60点で始めて改善を重ねる

- 成功体験を積み重ね、周囲を巻き込む

- 継続的な学習と改善を文化として定着させる

製造業DX推進に役立つリソース

参考リンク:

本記事を読んで、「うちの現場でもやってみようかな」と思った方は、まず1つ、自分の手でできる小さなDXを始めてみてください。

その小さな一歩が、あなたの現場を変える大きな変革の始まりになるはずです。

8月時点の情報をもとに作成されています。最新の情報については各公式サイトをご確認ください。